Oleh : Hery Buha Manalu

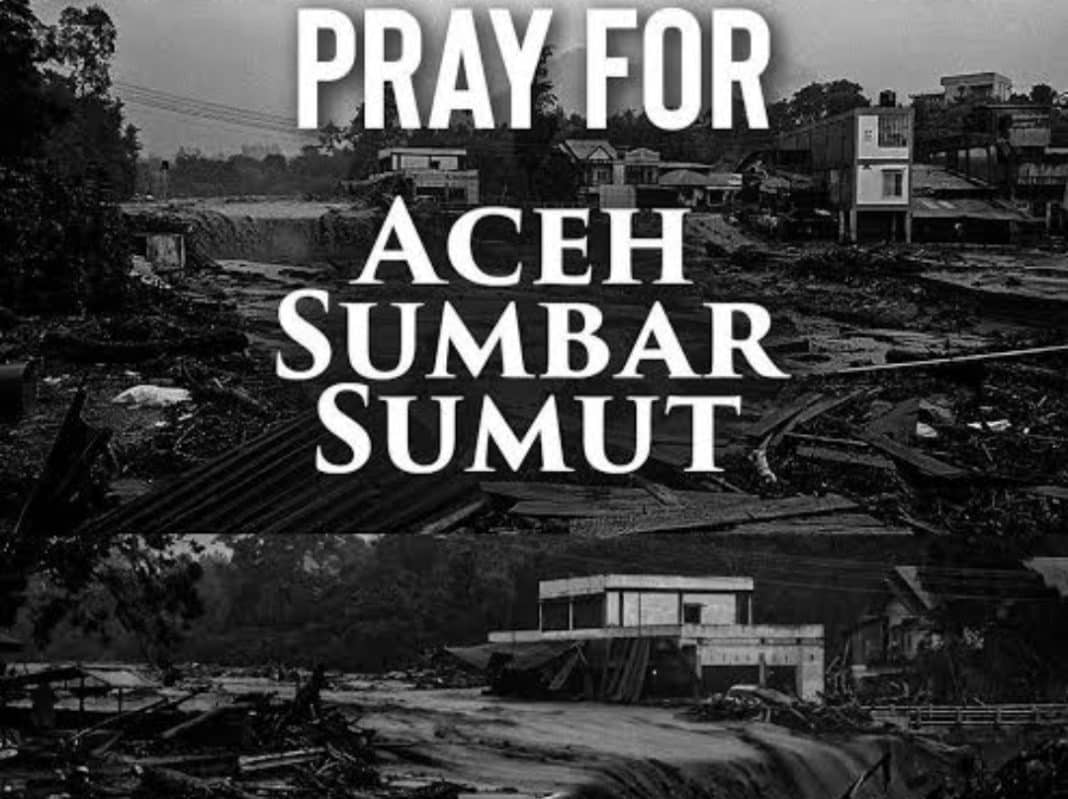

Bencana tanpa status, banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah berubah menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar tahun ini. Per 2 Desember, korban meninggal tercatat 604 orang, 464 orang masih hilang, lebih dari 2.600 luka-luka, sekitar 1,5 juta warga terdampak, dan 570 ribu mengungsi. Rumah hanyut, sawah rusak, jembatan putus, aktivitas ekonomi lumpuh. Namun di tengah skala bencana sebesar itu, satu hal justru absen: status bencana nasional.

Di ruang publik, pertanyaan itu mengeras, apa lagi yang ditunggu negara? Bagi korban, status bukan soal istilah hukum. Mereka membutuhkan air bersih, obat-obatan, makanan, hunian sementara, dan kepastian hidup. Namun dalam sistem negara, status bencana menentukan skala komando, kecepatan anggaran, dan luasnya mobilisasi nasional. Tanpa status nasional, penanganan bertumpu pada kapasitas daerah yang sejak hari pertama sudah terpukul.

Pemerintah pusat berdiri di balik indikator teknokratis yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana: jumlah korban, luas wilayah terdampak, kapasitas fiskal daerah, serta kemampuan logistik. Secara administratif, rumus itu sah. Tetapi bencana tidak bergerak dalam logika tabel. Ketika negara masih berhitung, rakyat telah kehilangan segalanya.

Di titik inilah negara terlihat seperti terkunci di dalam prosedur. Status nasional yang seharusnya menjadi alat respons cepat berubah menjadi simbol keraguan. Padahal, dengan tiga provinsi terdampak sekaligus, ratusan korban jiwa, dan ratusan ribu pengungsi, situasi ini bukan lagi krisis lokal. Ini telah menjadi krisis kemanusiaan berskala nasional.

Lebih jauh, banjir bandang ini bukan peristiwa tunggal. Polanya berulang dan membentuk jejak panjang kegagalan ekologis, deforestasi di hulu, tambang terbuka, alih fungsi lahan besar-besaran, sungai yang dangkal oleh sedimen, serta tata ruang yang permisif. Hujan hanyalah pemicu terakhir. Kerusakan adalah produk kebijakan yang membiarkan alam diperas tanpa rem. Karena itu, bencana ini bukan sekadar musibah alam, melainkan hasil dari keputusan pembangunan yang salah arah.

Ironisnya, ketika negara masih berhitung secara administratif, solidaritas rakyat justru bekerja paling cepat. Relawan berdatangan dari berbagai kota, dapur umum berdiri, bantuan dikumpulkan komunitas, rumah ibadah dibuka sebagai pusat pengungsian. Masyarakat sipil melampaui kapasitas formalnya sendiri. Ini menunjukkan dua hal sekaligus: kuatnya nurani sosial rakyat dan rapuhnya respons struktural negara di fase awal krisis.

Namun negara tidak bisa terus bergantung pada daya tahan warga. Konstitusi meletakkan keselamatan rakyat sebagai tanggung jawab utama negara. Status bencana nasional bukan soal gengsi politik. Ia adalah pintu untuk membuka akses anggaran besar, mengikat koordinasi lintas kementerian, mempercepat rekonstruksi, serta memulihkan ekonomi warga terdampak. Menunda status sama artinya dengan menunda pemulihan martabat hidup para korban.

Polemik ini sekaligus membuka borok lama tata kelola kebencanaan di Indonesia, kuat di reaksi, lemah di pencegahan. Kita cepat membangun posko, tetapi lamban menertibkan izin tambang. Kita rajin menyalurkan bantuan, tetapi ragu meninjau ulang kebijakan tata ruang. Kita sibuk di hilir, tetapi terus membiarkan hulu dirusak. Akibatnya, bencana hadir sebagai siklus, bukan sebagai pengecualian.

Perdebatan tentang status seharusnya tidak berhenti pada soal nasional atau tidak nasional. Yang lebih mendasar adalah keberanian negara mengakui bahwa ini adalah krisis tata kelola lingkungan dan pembangunan. Tanpa pengakuan itu, setiap banjir hanya akan dibingkai sebagai “musibah tahunan”, bukan sebagai kegagalan struktural yang menuntut koreksi kebijakan.

Sumatera hari ini adalah cermin telanjang bagi Indonesia, pembangunan tumbuh cepat, tetapi rapuh secara ekologis korban terus bertambah, tetapi keputusan besar tertunda. Ketika air datang, yang runtuh bukan hanya rumah warga, tetapi juga daya tahan kebijakan dan kredibilitas kekuasaan.

Pada titik ini, status bencana nasional tidak boleh diperlakukan sebagai tekanan politik atau tuntutan emosional semata. Ia adalah instrumen keberpihakan. Negara boleh, dan harus, berhitung. Tetapi negara juga wajib segera memihak pada keselamatan warganya.

Jika negara ingin memulihkan kepercayaan publik, langkah pertama bukan sekadar menambah bantuan, melainkan mengubah cara memandang bencana, dari peristiwa alam menjadi krisis kebijakan. Tanpa perubahan itu, banjir berikutnya hanya tinggal menunggu musim. Dan bagi para korban, yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan rumah dan penghidupan, melainkan perasaan bahwa penderitaan mereka belum cukup kuat untuk membuat negara segera mengambil keputusan besar. (Red/*)